用語集

|

民家を撮り始めて40年以上になりました、私なりに勉強して来た心算ですが、建築家ではありませんので内部、構造については分かりません。

撮影に必要な外見上の物については出来る限りの文献から資料を求め撮影する事に努力して来ました。

民家、民族資料に興味を持たれる方や建築家の方でも知識としてはご存知でも実際の姿を見た事の無い方の参考になればと纏めて見ました。 |

|

(1)平入り(ひらいり) 家の形は普通長方形と考えて長い面の、棟の線に直角に入り口のある型、全国的に多くあります。 |

|

|

(2)妻入り(つまいり) 短面、扇を開いた様な形になった面、棟の線の方向に入り口のある型、北陸方面、合掌、兜造りに多くみます。 |

|

|

(3)寄棟(よせむね) 屋根面が四方に流れる形で、構造的に簡単ですが荘重な感じがあり全国に広く分布して、東家(あずまや)とも呼ばれます。 |

|

|

(4)切妻(きりづま) 本を半分開いて伏せた様な形、屋根の頂点から二方に雨が流れる形で都会の 町屋に多い。 |

|

|

(5)入母屋(いりもや) 上半分が切妻、下半分が寄棟とした神社やお寺の造りを模した造りで京都から近畿地方に多くありますが、西日本から関東、東北まで見られます。 |

|

|

(6)兜造り(甲造り:かぶとづくり) 切妻、入母屋から変化した形、養蚕の為の通風口の必要から出来たと思われ、鎧武者の兜に似た形から呼ばれたと言われる |

|

|

(7)合掌造(がっしょうづくり) 神仏の前で両手を合わせた形に似ているからと言われ飛騨白川郷、富山相倉、菅村の民家が有名です。 |

|

|

(8)直家(すごや) 住まいとして基本的な形で複雑な凹凸や変化の無い長方形の家。 |

|

|

(9)曲がり家(まがりや) 直家が変化して馬育や作業のため建物が90度曲った形で作られた家。盛岡、南部地方が有名。 |

|

|

(10)中門(ちゅうもん) 曲り家と同形であるが突出部が厩では無く入り口で妻入りです、片中門、両中門が有り、長野、新潟、秋田に多い。 |

|

|

(11)鍵家(かぎや) 直家の家に作業場、別棟等を直角に鍵型に建てた家。突出部に座敷、入り口の在るのは中門、厩、作業場の在る物は「曲がり家」 |

|

|

(12)くど造り(くどづくり) 棟を二つ或いは三つ並べて一方で繋いだ「ヨ又はコ」の様な形、台所の竈(くど)に似ている所から呼ばれている。佐賀、有明沿岸。 |

|

|

(13)伊香造り(いかづくり) 滋賀県、奥琵琶湖、木之本、西浅井地区独特の形で前垂れと呼ばれる棟端の飾りが美しい。 |

|

|

(14)つのや造り(つのやづくり) 福井の北部越前地方に分布している民家で、中門、曲がり家と違って高さの違った棟が平側から左右に「つの」が生えた様に突出した形で、左右両方の「両つの」一方だけの「片つの」が有ります。 |

|

|

(15)分棟型(ぶんとうがた) 九州から四国、東海、関東の沿岸地域に多く、海洋渡来民族のもたらした家の形と言はれ、 寒気に備える事無く母屋、釜屋、便所、収納小屋を横に別々に建てる形、三つ棟、二つ棟等があります。 |

|

|

(16)二棟造り(ふたむねつくり) 九州の平野部福岡南部まで「くど造り」に混ざっ広く分布しています、正面から見ると「寄せ棟」ですが裏に廻ると平行二棟で間の雨仕舞いに様々な工夫がみられます。 |

|

|

(17)平行三棟造(三ッ家造り) 平行な三棟を繋ぐ縦の棟が無く整然とした姿が美しい、分棟造りの進化した物と思われる |

|

|

(18)撞木造(しゅもくづくり) 分棟型ですが、母屋に対して釜や(厨房)が直角に建てられ、棟の形がお寺の釣鐘と撞木のように見える事から。 |

|

|

(19)本棟造り(ほんむねづくり) 長野諏訪地方、塩尻、木曾街道、伊那街道に多く杉、桧の皮で葺き石の重みで押さえた石置き屋根、大型の家で切妻形が多い。 |

|

|

(20)大和棟(卯建つ(やまとむね・うだつ) 切妻型の大屋根で両側又は片側に卯建つと呼ばれる瓦巻きの袖を持つ全国でも珍しい形、大阪南部、河内から奈良大和地方だけに存在する。 |

|

|

(21)養蚕農家 江戸期末から普及した養蚕の通風、採光の為様々な改良が成され地域により独特な形が生まれた。 |

|

(21-1)(兜屋根型 色々有るが富士川系兜と奥多摩二重兜が有名 |

|

|

(21-2)(入母屋型) 上州から関東、信州に広く在り平の一部を開いた(切り落し)平全部を開いた(総空け)妻部を開いた(片流れ)等がある |

|

|

(21-3)(切妻型 白川郷の合掌造りと、甲州の梁桁を前に突き出し大きく二階にした。(突き上げ二階)、平の一部と棟の一部を押し上げた様に二階にした(押し上げ棟)がある。 |

|

|

(22)築地松(ついじまつ) 島根 揖斐川沿いに広がる散居村で民家の周囲に防風防雪の為作られた黒松の囲い。 |

|

|

(23)散居村(さんきょそん) 起伏の無い広い平地特に河川下流の沖積地等にそれぞれの田地に住いを構えた住居形式 |

|

|

(24)環濠集落(かんごうしゅうらく) 戦国期来盗賊の襲来に備え集落を掘りで囲んでの防衛、大型河川沿いでは逆に土を盛り上げ洪水に備えた集落形式。 |

|

|

(25)出小屋(でごや) トラック等移動手段が無かった時代遠く離れた田んぼへの往復は大変時間が掛かった為、田植え、刈りいれの繁忙期に寝泊りして作業した小屋。 |

|

|

(26)棟 左右又は前後の下から葺き上げていった屋根の頂点の交わる部分。 |

|

|

(27)箱棟 棟の茅の纏めと防水を目的として瓦で葺いた子小屋を載せた形。 |

|

|

(28)笄棟(こうがいむね) 棟木の下に横木を貫いて、それに縄をかけ風で飛ばぬようにした形、横木が日本髪の笄に似ていることから |

|

|

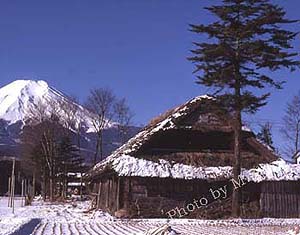

(29)芝棟「くれぐし」(しばむね) 最も古い形式で頂上部分に芝土(くれ)を置き防水、防風とし草などを蔓延らせて強化した、関東以北東北に多い |

|

|

(30)本ぐし 棟を板葺きの小屋根で覆ったもの信濃、越後、北関東に多い。 |

|

|

(31)棟仕舞(棟端飾り(むねじまい・むねはしかざり) 雨漏り、風による茅の飛ばされの多い棟の部分の仕組み(仕舞い)、最も影響が強く目立つ棟端は力を 入れ飾り付けた。 |

|

|

(32)煙出し 囲炉裏の煙の排出穴、屋根の中腹や棟に小小屋を載せて出来ている |

|

|

(33)みんのす 佐賀県筑紫平野、有明海方面に多く(うまんみみ)とも呼ばれ、壊れやすい棟端部に固く括り合わせた茅を押し込んで強化したもの。 |

|

|

(34)からす脅し(雀おどり) 棟端飾りの一つの形地方によって色々な形、形式があります。 |

|

|

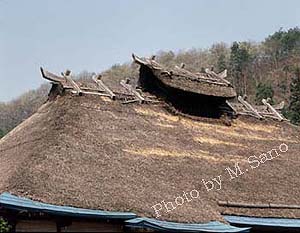

(35)置き千木(うまぎ・鞍木) 栗材など丈夫な木材をX型に組んで棟を跨がせその重みで棟を安定させる棟押さえ。 |

|

|

(36)高破風(たかはっぽう) 煙出しの形、山形、秋田、青森地方で多く呼ばれる |

|

|

(37)高千穂の置き千木 日向高千穂方面で見られた最も原始的な千木による棟押さえ |

|

|

(38)竹簀巻き(たけすまき) 棟の上に「棟積茅」を置き杉、桧の皮を被せ其の上に竹を簾状に編んだ物で巻く、関東から東海地方で見られる。 |

|

|

(39)針目覆い(はりめおおい) 棟を茅で覆う場合下部に取り付ける穴から雨水の入るのを防ぐ為茅束で覆い蓋をした形式 |

|

|

(40)瓦巻き(かわらまき) 棟積茅の半円に沿って丸みを帯びた瓦を被せた棟仕舞い、関東平野部に多く地域により3枚5枚があるが九州では1枚を見た。雁振瓦(がんぶりがわら)とも呼ばれる。 |

|

|

(41)皮葺き屋根・杉皮葺(かわぶき屋根・すぎかわぶき) 立木を屋根材に使用する場合、板を薄く切るより皮を剥いで使用する方が容易なのでかなり昔から利用されて居たようだ。長野・飛騨地方で最近までかなり見られた、殆ど大屋根形式の平屋ねが多かったが寄せ棟形式は珍しい。 |

|

|

(42)長屋門(ながやもん) 江戸期には大名が江戸屋敷で家来を住まわせた長屋付きの門、豪農の民家では小作人の住まいや、収穫物の置き場等とした富の象徴としての門。 |

|

|

(43)四方蓋(しほうぶたつくり) 四国徳島、香川で見られる寄せ棟の屋根の四方に普通の屋根と違って瓦の屋根を鎧のシコロ状に回した造り。 |

|

|

(44)沈下橋(ちんかばし) 通常の水面より少し高く欄干や手すりなど全て省いて架け、洪水時抵抗を無くして流れに沈め流失を免れる工夫をした橋、四国四万十川流域で多く見られます。 |

|

|

(45)流れ橋(ながればし) 河の中に大石を並べ板を渡して渡った簡単な橋ですが、渡り板の片方だけをロープ又は針金で固定し反対側をフリーとし大水の時には流れに任せ水が引いたら又元に戻す、先人達ちのアイディアみ満ちた橋です。 |

|

|

(46)跳ね渡(はねと) 上面の平な石を間隔を置いて、馬もわたれるようジグザグに並べる浅い川用の原始の橋。 |

|

|

(47)卯建つ(うだつ) 主に商家で隣家との境に妻壁を一段高く造りその上に小屋根を架け防火と商売繁盛の象徴として作られた、「うだつが上がる」の語源。茅葺き屋根としては奈良地方の大和棟にその形を見ることが出来ます。 |

|

|

参考資料 滅びゆく民家 全3巻 川島宙次著 (主婦と生活社) 民家の来た道 川島宙次著 (相模書房) 日本の民家 市原輝士著 (木耳社) 民家巡礼溝口歌子・小林昌人共著(相模書房) 日本の民家 今和次郎著 (相模書房) 日本の町並み 馬場直樹著 (毎日新聞) |